第1章 総則

(趣旨)第1条 この規則は、一般社団法人栃木県バスケットボール協会(以下「当法人」という)の定款の施行について必要な事項を定めるものとする。

(バスケットボールの定義)

第2条 当法人において「バスケットボール」とは、バスケットボール競技、3×3競技、障がい者バスケットボール競技、その他関連競技を広義にさすものとする。

なお、3×3競技については公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という)の定める「3×3基本規程」によるものとし、

障がい者バスケットボール競技については日本障がい者バスケットボール連盟が定める規程によるものとする。

(遵守義務)

第3条 当法人に加盟または登録する団体(加盟チーム、市町バスケットボール協会、各種の連盟、以下本章において「加盟・登録団体」という)

および個人(選手・指導者等のチームスタッフ、審判員ならびに当法人および加盟・登録団体の役員その他の関係者、以下本章において「選手等」という)は、次に掲げる事項について遵守義務を負う。

(1) JBAの定款、基本規程およびこれに付随する諸規程ならびに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という)およびFIBA ASIAの諸規程ならびにスポーツ仲裁機構(以下「CAS」という)

および公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という)の仲裁関連規則の他、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CASおよびJSAAの指示、指令、命令、決定ならびに裁定等

(2) 加盟・登録団体および選手等は、他のバスケットボール協会に加盟することはできず、また、他のバスケットボール協会の所轄におけるその主催試合および競技会に参加することはできない。

(3) 加盟・登録団体および選手等は、FIBA、FIBA ASIAまたはJBAによって正式に定められ、かつ当法人ならびにこれらの団体および個人が服するべきとされた国際競技関連カレンダーならびに

国際試合または国際大会に関する規程等を遵守するものとする。

(4) 加盟・登録団体および選手等による人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別は、いかなるものであれ、厳格に禁止されるものとし、これに反する場合には、

本規則その他当法人が定める諸規程に従って懲罰の理由とされることがある。

(5) 加盟・登録団体および選手等は、JBAならびに日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、全国高等学校体育連盟および日本中学校体育連盟の5団体が採択した

「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を尊重するものとする。

(6) 加盟・登録団体および選手等は、当法人および加盟・登録団体の組織運営を含むバスケットボールに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない。

(7) 加盟・登録団体および選手等は、公序良俗に反する行為を行ってはならない。

(8) 加盟・登録団体および選手等は、自らが暴力団その他の反社会的勢力の属するもの(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、加盟・登録団体および選手等は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をし、また交際してはならない。

(9) 加盟・登録団体および選手等は、法律、条令、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。

(10)加盟・登録団体および選手等は、職務の遂行を通じて知り得た当法人や加盟・登録団体および選手等の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。

(中立性の原則)

第4条 当法人は、政治的および宗教的に中立な立場でなければならない。

第2章 組織

第1節 総則

(趣旨)

第5条 本章の規程は、当法人の組織を構成する機関およびその運営に関する事項について定める。

第2節 会員および社員等

(会員および社員等)

第6条 当法人の会員は、理事会において、競技者登録が認められた者および当法人の加盟団体である次の連盟に登録されたチームに所属する者、市町協会等に所属する者、

審判員として登録したものおよび指導者として登録したものとする。ただし、会員は、定款第17条に規定する代議員の推薦母体であり、一般社団法人および一般財

団法人に関する法律(以下「一般法人」という)における社員ではないものとする。

第3節 代議員

(代議員)

第7条 当法人は、代議員について、以下のとおり定めるものとする。

(代議員の推薦)

第8条 代議員は、当法人の各カテゴリー、各連盟、審判登録者及び指導者登録者から推薦により選出するとともに、学識経験者及び個人登録者、当法人に加盟する市町協会等の各団体からの推薦各団体及び

学生(大学、大学女子)連盟からは、役員候補者選考委員会の推薦より選出する。

2 当法人の選出すべき代議員の数は、以下に定めるカテゴリー及び加盟団体等ごとに次のとおりとする。

①U12カテゴリー 10名以上20名以内

②U15カテゴリー 10名以上20名以内

③U18カテゴリー 10名以上20名以内

④社会人連盟、車椅子連盟、審判登録者、指導者登録者 10名以上20名以内

⑤学識経験者、個人登録者、当法人に加盟する市町協会等の各団体からの推薦各団体及び学生(大学、大学女子)連盟 10名以上20名以内

3 代議員は、会員であることを要しない。ただし、前項による方法で推薦された代議員が会員でない場合、当該代議員の経歴等、

推薦された合理的理由を理事会に提出しなければならない。

第4節 代議員会

(代議員会)

第9条 当法人は、代議員について、以下のとおり定めるものとする。

(総会の運営)

第10条 総会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。

2 議長は、議事日程に従い、議事を円滑に進行せしめるとともに、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3 議長は、代議員の発言を不当に制限してはならない。

4 議長は、その命令に従わない者、その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

5 理事及び監事は、総会において代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより代議員の共同の利益を著しく害する場合、その他法令の定めにより正当な理由がある場合は、この限りではない。

(総会の決議)

第11条 総会においては、定款に定めるところによるほか、次に掲げる事項を決議することができる。

⑴理事及び監事による当該総会に対する資料等の提出

⑵当該提出資料等を調査する者の選任

⑶総会の延期又は続行

(議案の説明)

第12条 議案の説明については、提案者がこれをすべて執り行うものとする。ただし、必要がある場合は、当法人事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとする。

(総会への報告の省略)

第13条 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(動議の提出)

第14条 出席した代議員は、議事日程を妨げない限り、いつでも動議を議長に提出できる。

2 前項の動議が提出されたときは、議長は、これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない。

(議案、動議の再提出の禁止)

第15条 否決または撤回された議案及び動議は、同一総会において再び提出することができない。

第5節 役員等

(役員)

第16条 当法人の役員に関する事項は、定款細則(役員等及び理事会の規則)の規定するとおりとする。

(役員の選任)

第17条 当法人の理事及び監事の選任は、定款細則(役員等及び理事会の規則)第3条に規定するとおりとする。

(役員の選定)

第18条 理事及び監事の選定方法は、定款細則(役員等及び理事会規則)第4条第1項に規定するとおりとする。

2 会長、副会長、専務理事および常務理事の選定方法は、定款細則(役員等及び理事会規則)第4条第1項に規定するとおりとする。

(理事の職務)

第19条 理事の職務は、定款細則(役員等及び理事会規則)第5条に規定するとおりとする。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事の職務及び権限は、定款細則(役員等及び理事会規則)第6条に規定するとおりとする。

(役員の任期)

第21条 理事の任期は、定款細則(役員等及び理事会規則)第7条に規定するとおりとする。

(役員の定年制)

第22条 役員の定年制は、定款細則(役員等及び理事会規則)第8条に規定するとおりとする。

(役員の解任)

第23条 役員の解任は、定款細則(役員等及び理事会規則)第9条に規定するとおりとする。

(役員の報酬等)

第24条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準(以下、「財務細則」という。)に従って算定した額を、

代議員会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下、「報酬」という。)として支給することができる。

(取引の制限)

第25条 理事が次ぎに掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。

⑴自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

⑵自己または第三者のためにする当法人との取引

⑶当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては、定款第51条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除等)

第26条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、

賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。

第6節 理事会

(構成)

第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 代議員会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定

(2) 規則の制定、変更および廃止に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

(4)会長、副会長、専務理事および常務理事の選定および解職

(5)理事の職務執行の監督

2 理事会は、次に掲げる事項、その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分および譲受

(2) 多額の借財重要な使用人の選任および解任

(3) 事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止

(4) 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(5) 第41条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)

第29条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎年概ね6回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

⑴会長が必要と認めたとき

⑵会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

⑶前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合および一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号または一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)

第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を徐き、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等による支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集し、議長を務める。

(決議)

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)

第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の表示をしたときは、

その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が意義を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第34条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席理事の中から指名する2名が、これに署名しまたは記名押印しなければならない。

第7節 裁定委員会および規律委員会

(裁定委員会の設置)

第36条 定款、本規則およびこれに付随する諸規程(以下、本節においては「本規則等」という)に対する違反行為(競技会および競技会に関するものを除く)について調査、

審議および懲罰案の理事会への提出ならびに本規則等に関連する紛争の和解あっせんを行うために、裁定委員会を設置する。

2 裁定委員会の組織および運営に関する事項、裁定および和解あっせんの手続きに関する事項は、「裁定規程」の定めるところによる。

第37条 本規則等に対する違反行為のうち競技会および競技会に関するものについて調査、審議および懲罰案の専務理事への提出を行うため、規律委員会を設置する。

2 規律委員会の組織、所管事項、運営手続等に関する事項は、「規律規程」の定めるところによる。

第8節 専門委員会

(専門委員会の設置)

第38条 当法人の事業遂行上必要ある場合は、理事会の議決を得て、各号の専門委員会を置くことができる。

(1) 競技会委員会

(2) ユース育成委員会(DC:ディベロップメント センター)

(3) 審判委員会

(4) 指導者養成委員会

(5) 裁定委員会

(6) 規律委員会

(7) TO・スタッツ委員会

(8) Bリーグ支援委員会

(9) 3×3委員会

(10) 選抜選手選考委員会

2 各専門委員会は、所管事項を定め理事会の承認を得て、業務を遂行する。

(組織及び委員)

第39条 各専門委員会は、それぞれ委員長および若干名の委員をもって構成する。

2 各専門委員会の委員長および委員は、当法人の事業に関し、知識、経験および熱意を有する者のうちから、理事会の決議を得て会長が委嘱する。

(委員の任期)

第40条 各専門委員会の委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選定された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(招集・議長)

第41条 各専門委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。

(事務局との連携)

第42条 各専門委員会は、事業の実施に関しては当法人の事務局と密接な連絡をとり、事務の円滑な遂行を図らなければならない。

第9節 事務局

(総則)

第43条 当法人の事務を処理するため、事務局長および事務局を置く。

2 事務局長は専務理事がこれを務めることができる。

3 事務局には職員を置く。

4 事務局長および事務局員は有給とする。

(事務局に関する事項)

第44条 本規則に定めるもののほか、事務局の組織、運営および事務処理に関する事項等は、別途細則を定める。

第3章 所属団体

第1節 総則

(趣旨)

第45条 本章の規定は、当法人に所属する団体の種別、役割および義務に関する事項について定める。

(定義)

第46条 当法人の所属団体に関する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 加盟チーム

当法人の制定したバスケットボール競技規則に基づきバスケットボールを行うチームであって、JBAの定める会員登録管理システムを使用して当法人に加盟したもの。

(2) 地区、市町バスケットボール協会

市町におけるバスケットボールの統括およびその普及振興を担い、当法人の趣旨に賛同する団体であって、当法人に加盟したもの。

(3) 各種の連盟

チームまたは選手の属性によって分類される県組織であって、バスケットボールの普及および発展を図るためJBAが設置した全国組織に加盟するもの。

(4) 協力団体

県高等学校体育連盟バスケットボール専門部および県中学校体育連盟バスケットボール専門部とする。

(加盟料・登録料の徴収権)

第47条 JBAおよび当法人のみが、当法人の加盟チームに対する加盟料および当法人に登録する個人(選手、指導者、審判員)に対する登録料を設定・徴収できるものとする。

第2節 加盟チーム

(加盟種別)

第48条 加盟チームの加盟種別は次の各号のとおりとする。

(1) 一般 次のいずれかの連盟に所属するチームまたは主に18歳以上の選手により構成されるバスケットボールチーム

ア 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(JPBL)

イ 一般社団法人日本社会人バスケットボール連盟

ウ 一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟

(2) U18 18歳未満の選手により構成されるバスケットボールチームまたは高等学校もしくは高等専門学校等の課外活動としてのバスケットボール部

(3) U15 15歳未満の選手により構成されるバスケットボールチームまたは中学校等の課外活動としてのバスケットボール部

(4) U12 12歳未満の選手または小学校在学の選手により構成されるバスケットボールチーム

(5) 障がい者 日本障がい者バスケットボール連盟の加盟団体に所属するチーム

2 前項に定める年齢は、当該年度開始(4月1日)現在の年齢とする。

(加盟の義務)

第49条 バスケットボールを行うチームは、毎年JBAおよび当法人に加盟しなければならない。

2 JBAおよび当法人に加盟していないチームは、JBA、ブロックバスケットボール協会、当法人、または各種の連盟が主催または主管する競技会に参加することはできない。

(加盟の手続き)

第50条 加盟チームは、原則として毎年5月末日までに、JBAの定める会員登録管理システムを使用し、加盟料の納付を含めたJBAおよび当法人への加盟手続きを完了しなければならない。

2 加盟は、会員登録管理システム上の当該チームの情報が、当法人に到達した時に効力を発生する。ただし、内容に不当または不備が発見された場合はこの限りではない。

(加盟料)

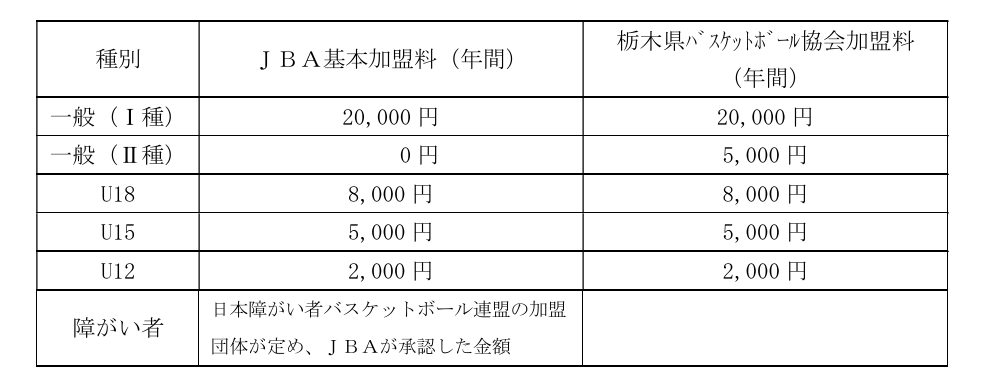

第51条 加盟チームは、次のいずれか該当する種別に定める加盟料を、毎年度JBAおよび当法人に納付しなければならない。

(加盟の取り消し)

第52条 加盟チームは、所定の手続きにより、JBAおよび当法人への加盟を取り消すことができる。なお、取り消しの効力は、JBA承認の日をもって発生する。

2 加盟チームが当法人への加盟を取り消しても、すでに納付した加盟料は返還しない。

(加盟チームの権利および義務)

第53条 加盟チームは、次の各号に関する権利を持つ。

(1) 当法人の登録種別における組織単位として施策に関与すること。

(2) JBA、当法人もしくはブロックバスケットボール協会が主催する競技会またはそれに準ずる競技会(予選会)に参加すること。(ただし、外国籍選手の参加については、各競技会要項の定めるところによる。)

2 加盟チームは、次の各号の事項を遵守しなければならない。これらの義務違反は、本規則およびその附属規程ならびにFIBA、FIBA ASIA、JBAまたは当法人の組織の諸規則に規定された制裁の理由となり得る。

(1) JBAおよび当法人が定める加盟料および登録料を納付すること

(2) 毎年第67条(選手登録の義務)以下に定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録すること

(3) 別に定めるJBAの「ユニホーム規程」に規定するユニホームを用意すること

(4) FIBA、FIBA ASIA、JBA、当法人またはブロックバスケットボール協会が主催しない有料競技会には参加しないこと。(ただし、JBAおよび当法人が承認した場合を除く。)

(5) いかなる時でもFIBA、FIBA ASIA、JBAもしくは当法人の組織またはCASもしくはJSAAの規約、規則、指令および決定ならびに裁定等を遵守すること。

(6) 所属選手がFIBA、FIBA ASIA、JBAもしくは当法人の組織またはCASもしくはJSAAの規約、規則、指令および決定ならびに裁定等を遵守することを確実にすること。

(7) 競技規則を尊重すること。

(8) 本規則およびその附属規程ならびにFIBA、FIBA ASIA、JBAまたは当法人の組織の諸規程から生じるその他の義務を順守すること。

3 加盟チームは、原則として、JBAが定める指導者資格を有する16歳以上の者(所属する連盟で規定されている場合を除く)を、自己のチームに所属する指導者として、1名以上登録しなければならない。

4 加盟チームは、原則として、JBAが定める審判資格を有する者を、自己のチームに所属する審判員として登録しなければならない。

5 加盟チームは、外国を訪問して競技を行おうとする場合、事前にJBAおよび当法人の承認を得て上で、JBAの定める申請料を納付しなければならない。

6 加盟チームは、外国からチームを招聘して交流試合等の競技を行おうとする場合、事前にJBAおよび当法人の承認を得て上で、JBAの定める申請料を納付しなければならない。

(栃木県代表チームへの参加義務)

第54条 加盟チームは、所属選手が当法人により栃木県代表チームまたは選抜チーム等の一員として招聘された場合、当該選手を参加させる義務を負う。

(加盟チームに対する制裁)

第55条 加盟チームまたはこれに所属する登録選手が前条に規定する義務を怠り、または本規則等に違反した場合には、第9章およびこれに付随する諸規程の定めに従い懲罰を科されるものとする。

第3節 市町バスケットボール協会

(役割)

第56条 市町バスケットボール協会は、各市町におけるバスケットボール界を統括し、当法人と協力して各市町におけるバスケットボールの普及および振興を図る役割を担う。

(組織)

第57条 市町バスケットボール協会は、各々別個の独立団体として、自律的な運営を行う。

2 市町バスケットボール協会は、次の各号の機関および組織を保有しなければならない。

(1) 議決機関

(2) 執行機関

(3) 事務局

3 市町バスケットボール協会は、名称に「市」、「町」を明示しなければならない。

(代議員の選定)

第58条 市町バスケットボール協会は、第8条(代議員の推薦)に定めるところにより、それぞれ1名ずつ、当法人の代議員を推薦することができる。

2 市町バスケットボール協会の代表者は、会長に対し、前項により選定した代議員の氏名を届け出なければならない。

(市町協会理事長連絡会)

第59条 当法人は、市町バスケットボール協会との意思疎通および情報伝達のため、市町バスケットボール協会の理事長による市町協会理事長連絡会を、原則として毎年度1回以上開催する。

2 市町協会理事長連絡会は、専務理事が招集する。

3 市町バスケットボール協会の理事長が市町協会理事長連絡会に出席することができない場合は、その他の役員が代理として出席することができる。

第4節 各種の連盟

(各種の連盟の設置)

第60条 当法人は、バスケットボールの普及および発展を図るため、全国的に組織されたバスケットボールの競技団体に所属し、県内を統括する各種連盟を、理事会および代議員会の議決を得て置くことができる。

2 当法人が設置する各種の連盟は、次の各号のとおりとする。

(1) 社会人連盟

(2) 学生連盟

(3) 車椅子連盟

3 各種連盟は、規律委員会を設置しなければならない。

第5節 協力団体

(協力団体)

第61条 当法人は、理事会の議決を得て、JBAと覚書により協力関係を締結した上部団体に所属する団体を協力団体とすることができる。

2 当法人が規定する協力団体は、次の各号のとおりとする。

(1) 栃木県高等学校体育連盟(全日制および定通制部バスケットボール専門部)

(2) 栃木県中学校体育連盟

第4章 選手

(趣旨)

第62条 本章の規程は、当法人の加盟チームに所属する選手(以下本章において「選手」という)の義務および所属条件に関する事項について定める。

(選手の義務)

第63条 選手は、当法人の定款および本規則ならびにこれらに付随する諸規程を遵守しなければならない。

2 選手は、プレイクリーンと非暴力の精神に則り、それに従って行動しなければならない。

3 選手は、国際オリンピック委員会(IOC)およびFIBAの規約に従って遂行される医療検査と管理、特にドーピング検査に、いつでも応じなければならない。

(禁止事項)

第64条 選手は、次の各号の行為を行ってはならない。

(1) IOCおよびFIBAが定める禁止物質の使用

(2) 公式試合の結果に影響を与える不正行為への関与

(3) 前条に反する行為

(栃木県代表チームへの招聘)

第65条 選手は、当法人より栃木県代表チームまたは選抜チーム等の一員として招聘された場合、当該チームの公式活動へ参加する義務を負う。ただし、辞退を申し出る場合には、

辞退理由を明記した辞退届を当法人へ提出しなければならない。

(選手の肖像等の使用)

第66条 当法人の主催する競技会に参加する選手の当該競技会に関する肖像、氏名等を使用する権利は、原則として当法人に帰属するものとする。

第5章 登録および移籍

第1節 総則

(趣旨)

第67条 本章の規程は当法人の加盟チームに所属する選手の当法人への登録および他のチームへの移籍に関する事項について定める。

第2節 登録

(選手登録の義務)

第68条 加盟チームは、第69条(重複登録の禁止)の定めるところにより、所属選手の当法人への選手登録を行わなければならない。ただし、各加盟チームの登録責任者は、選手から承諾を得た上で選手登録をするものとする。

2 加盟チームは、未登録の選手を公式試合に出場させてはならず、また選手は、公式試合の出場に際し、登録選手に対してJBAが発行する選手登録証を携帯しなければならない。

(重複登録の禁止)

第69条 選手は、2つ以上の加盟チームに登録することはできない。

(登録区分)

第70条 当法人における選手登録区分は、登録Ⅱ種(契約選手以外)とする。

(選手登録の手続き)

第71条 加盟チームは、原則として毎年5月末日までにJBAの定める会員登録管理システムを使用し、登録料の納付を含めた当法人への所属選手の登録を完了しなければならない。

2 選手登録は、会員登録管理システム上の当該選手の情報が、当法人に到達した時に効力を発生する。ただし、内容に不当または不備が発見された場合はこの限りではない。

(登録料)

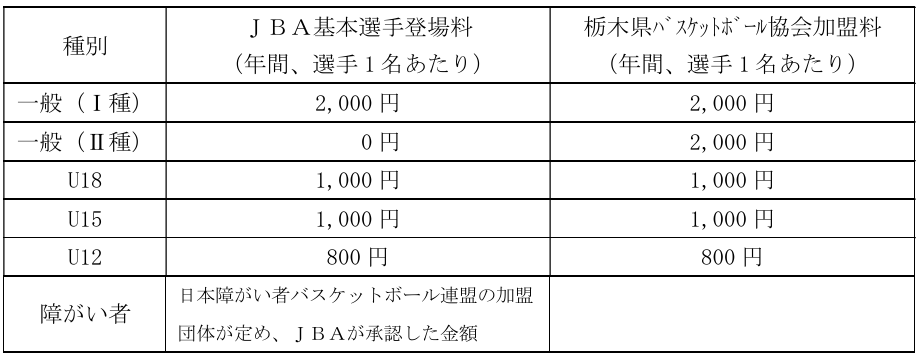

第72条 加盟チームは、次のいずれか該当する種別に定める所属選手数に応じた選手登録料を、毎年度JBAおよび当法人に納付しなければならない。なお、当法人の選手登録料はJBAの基本選手登録料の2分の1に設定する。

2 前項に定める年齢は、当該年度開始(4月1日)現在の年齢とする。

(登録の変更・取消)

第73条 登録選手は、所定の手続きによりJBAへの登録内容を変更し、または取り消すことができる。なお、変更・取消の効力は、JBA承認の日をもって発生する。

2 登録選手がJBAおよび当法人への登録を取り消しても、すでに納付した登録料は返還しない。

(登録有効期限)

第74条 登録の有効期限は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

2 登録年度の途中で行った登録の有効期限は、当該登録を行った日の属する登録年度の最終日(3月31日)までとする。

(外国籍選手の登録)

第75条 外国籍選手は、JBAおよび当法人への登録に際し、JBAの規定する書類をJBAへ提出し、その審査を受けなければならない。

2 若年層(当該年度開始(4月1日)において18歳未満)の外国籍選手が所属する加盟チームは、JBAが定める申請手続きに基づき、当該選手をFIBAおよびJBAに登録しなければならない。

第3節 移籍

(目的)

第76条 本節の規程は、当法人の加盟チーム相互間の登録選手の移籍に関する紛争を防止するとともに、紛争が生じた場合にこれを解決することを目的とする。

(移籍の定義)

第77条 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業または転校によって新たなチームに所属変更する場合は、移籍と見做さない。

(移籍の手続等)

第78条 移籍の手続きおよび公式試合への出場資格ならびに規程違反については、JBAの定めた規定に従うものとする。

(移籍に関する異議等)

第79条 選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、JBAの裁定委員会に和解あっせんの申し立てをすることができる。

第6章 競技会

第1節 総則

(趣旨)

第80条 栃木県内において開催されるバスケットボール競技会(以下「競技会」という)の組織および運営に関する事項について定める。ただし、本章に定めのない事項については、理事会において別に定める。

(定義)

第81条 本章における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主催

自己の名義において試合、イベント等(以下「試合等」という)を開催すること。

(2) 共同主催(共催)

共同の名義において試合等を開催すること。

(3) 主管

試合等の運営を、委託を受けて実施すること。

(4) 後援

他者の主催する試合等を支援すること。(ただし、金銭その他の経済的援助は伴わない)

(5) 協力

他者の主催する試合等に物品を供与し、または一定の許諾を与える等の方法により協力すること。

(6) 特別協賛(冠協賛)

他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名称に使用する権利を得ること。

(7) 協賛

他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として一定の権利を得ること。

(8) 公認

他者の主催する試合等または他社の製造・販売する用具、施設その他の物品等を、公式なものとして許諾すること。

(9) 推薦

他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等の存在を、バスケットボール界または当法人にとって良質または好ましいものとして認知すること。

(主催権)

第82条 栃木県内において開催される競技会の主催権は、すべてJBAおよび当法人に帰属する。

2 当法人は、前項の主催権を各種連盟および協力団体等に委譲することができる。

3 栃木県内において競技会を開催しようとする者は、当法人に申請の上承認を得なければならない。

(競技会名称の制限)

第83条 当法人が主催する競技会以外は、その名称に「栃木県」もしくは「県下」等、全県内的規模または県内一を決する競技会を想起する単語を使用することはできない。

(主管の委託)

第84条 当法人は、当法人の主催する競技会の主管を、各種の連盟または協力団体等に委託することができる。

2 当法人より主管を委託された者は、当該競技会の開催に関する収支責任を負うものとし、予め当法人と当該競技会の収入超過の処分または支出超過の処理について取り決めておくものとする。

3 当法人より主管を委託された者は、当該競技会に関する当法人の決定・指示に従わなければならない。

4 当法人より委託された主管競技会が天変地異等の不可抗力により中止となった場合の損失の処理については、当法人と主管者より協議のうえ決定する。

(競技会の賞品)

第85条 競技会に参加するチームおよび選手への賞品は、競技会の価値および選手の年齢・社会的立場等にふさわしいものでなければならない。

第2節 競技会

(公式競技会)

第86条 本協会の公式競技会は本協会が主催、共催又は主管する競技会のみとする。

2 当法人は、前項の競技会以外に、理事会において承認された競技会を主催する。

(栃木県内における競技会の開催申請)

第87条 当法人の参加団体または第三者が、栃木県内で完結する規模の競技会を開催する場合は、当法人に対し、原則として開催日の属する月の前々月の末日までに、次の各号の事項を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、

承認を得なければならない。

(1) 競技会開催の趣旨

(2) 次の諸項目を含む競技会要項

イ 名称

ロ 主催者とその所在地

ハ 主管者とその所在地

二 後援の具体的方法

ホ 会期および会場

へ 参加範囲

ト 参加資格

チ 競技の方法(勝ち抜きか、総当たりか、試合時間、懲罰など)

リ 表彰方法(商品およびその寄贈者なども含む)

ヌ 参加料

ル 経費区分

ヲ 入場料(単価と発行枚数)

ワ その他

(3) 競技会運営の組織とその責任者

(4) 予算書

(開催承認の条件)

第88条 前条に規定する競技会開催の承認に際しては、次の各号の条件を満たすことが望ましい。

(1) 参加チームおよび参加選手は、当法人の加盟チームおよび登録選手であること

(2) 競技はJBAの競技規則により行うこと

(3) 参加選手はJBAの諸規程を遵守すること

(4) 参加選手の障害について考慮してあること。

(5) JBAの定める競技会開催および運営に関する諸規程に従うこと。

(6) 審判への審判手当は、当法人の指示に従うこと。

(7) 競技場内およびその周辺に発生したチームまたはその所属員に関する懲罰事項に関しては、当法人の規律委員会に従うこと。

(8) その他当法人が必要と認めた指示に従うこと。

第7章 会旗および標章

(趣旨)

第89条 本章の規程は、当法人の会旗および標章の使用取扱いに関する事項について定める。

(会旗)

第90条 当法人の会旗および標章は、別紙のとおりとする。

(会旗・標章の使用制限)

第91条 当法人の会旗および標章は、当法人の事前の承認を得ない限り使用することはできない。

2 会旗および標章を使用することを希望する者は、当法人に対し承認申請書を提出しなければならない。

3 前項の承認の可否は、理事会において決定する。

第8章 慶 弔

(趣旨)

第92条 本章の規程は、当法人の慶弔に関する事項について定める。

(慶弔に関する事項)

第93条 本規則に定めるもののほか、慶弔に関する事項等は、別途細則を定める。

第9章 懲 罰

第1節 総則

(趣旨)

第94条 この規則は、当法人に加盟または登録する団体(以下、「加盟・登録団体」という)および個人(選手、指導者等チームスタッフ、審判員および役職員その他の関係者、以下「選手等」という)に対して、

当法人定款第15条に規定する懲罰およびその運用に関する事項について定める。

(違反行為に対する懲罰)

第95条 当法人は、加盟・登録団体および選手等が、当法人の定款および本規則またはこれに付随する諸規程ならびに公益財団法人日本バスケットボール協会の定款および諸規程等(以下、「日本協会規程等」という)に

違反した場合(以下、「違反行為」という)は、日本協会規程等の定めるところにより、懲戒を科すことができる。

2 前項に定める加盟・登録団体および選手等には、懲罰を行うときに当法人への登録がない場合においても、違反行為時に当法人への登録があった者も含むものとする。

第2節 懲罰の種類

(懲罰の種類等)

第96条 当法人による、加盟・登録団体および選手等の違反行為に対する懲罰の種類、内容および決定方法は、当法人の「裁定規程」および「規律規程」の

定めるところによる。

第3節 懲罰の決定

(違反行為の調査・審議および懲罰の決定)

第97条 次項を除く違反行為に対する懲罰については、「裁定規程」の定めに従い、裁定委員会の調査および審議を経て、理事会が決定する。

2 競技および競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、「規律規程」の定めに従い、規律委員会の調査および審議を経て、

専務理事が決定する。本項による決定が行われた場合には、専務理事は、これを理事会に報告する。

(裁定委員会および規律委員会の答申の尊重)

第98条 理事会は、裁定委員会の答申を十分に尊重し、かつ、当法人全体の利益を考慮した上、懲罰の決定を行うものとする。

2 専務理事は、規律委員会の答申を十分に尊重し、かつ、当法人全体の利益を考慮した上、懲罰の決定を行うものとする。

(復権)

第99条 第95条第1項により科された懲罰については、理事会は懲罰を科した後の事情を考慮しJBAの「復権手続規程」の定めるところにより、

将来に向かってその懲罰を解除することができる。

第10章 賛助会

(趣旨)

第100条 この規則は、当法人の財源支援を目的として、賛助会に関する事項について定める。

(事務局)

第101条 賛助会の事務局は、会長指定の所に置く。

(賛助会に関する事項)

第102条 本規則に定めるもののほか、賛助会に関する事項等は、別途細則を定める。

第11章 改正

(改正)

第103条 本規則の改正は、理事会の決議を得て、これを行う。

附記

1 この規則は、2019年6月29日から施行する。

2 令和元年10月10日 一部改正

2 令和7年2月18日 一部改正